Portugal und Europa im Zeitalter der Migration

Portugal ist in den vergangenen Jahren nicht nur ein Land der Auswanderung geworden – das ist es immer noch –, sondern auch ein Gastland für Einwanderung. Auf jeden zehnten Portugiesen, der in die Fremde gezogen ist, haben wir jetzt einen Einwanderer unter uns. Dieser Rahmen verdeutlicht die Notwendigkeit einer klaren Migrationspolitik, bei der die portugiesische Regierung mit denselben Prinzipien Einwanderer aufnimmt und integriert, die sie als Rechte auch für ihre eigenen Auswanderer in Drittländern einfordert.

Das Phänomen „Migration“ gibt es in Portugal seit wenigstens sechs Jahrhunderten. In der Vergangenheit war Portugal das Zentrum verschiedener Migrationsformen. Dies setzte im 15. Jahrhundert ein, als erste Entdeckungen zu Auswanderungsströmen zu den neuentdeckten Ländern führten, zum Beispiel den Inseln im Atlantik, oder wenn sich die Bevölkerung mit Menschen aus allen vier Himmelsrichtungen vermischte, wo immer sich die Portugiesen niederließen. Die lusitanische Diaspora ist wirklich umfassend und spannt sich über die Zeitalter. Eine der wichtigsten Zielregionen war Brasilien, wohin sich die Auswanderer seit dem 17. Jahrhundert nach der Entdeckung von Gold wandten. Auf der anderen Seite hat es zur gleichen Zeit eine Einwanderung nach Portugal seit 1500 gegeben. Diese umfasste zahlreiche ausländische Wissenschaftler und Spezialisten, die eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Seefahrt spielten. Als die Portugiesen den Südatlantik bezwangen, bildeten sie die Vorhut der Schiffahrtstechnik; sie verdankten die theoretischen Grundlagen aber vielen ausländischen – oft jüdischen – Fachleuten.

Portugal erlebte dann den allmählichen Wechsel vom Auswanderungsstrom über den Atlantik in Richtung Nord- und Südamerika und Afrika in Richtung einer größeren Auswanderungsbewegung auf dem europäischen Kontinent (nach Frankreich, Deutschland, Luxemburg und anderen Ländern). So kam es dazu, dass am Ende des 20. Jahrhunderts 4,6 Millionen Portugiesen über die ganze Welt zerstreut lebten. Es gibt sicher nur wenige Länder, bei denen der Anteil der Emigranten ein Drittel der Bevölkerung darstellt.

Am Ende des 20. Jahrhunderts setzte jedoch der Übergang Portugals von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland ein, denn die Zahl der Einwanderer übertraf immer mehr die Zahl der Auswanderer. Als Folge davon lernen wir seither, uns als ein Land zu begreifen, das Einwanderer begrüßt. Mit der Epoche der Entkolonialisierung nach 1975 und im Zusammenhang mit der Rückkehr von ca. einer halben Million Portugiesen, die früher in den Kolonien gelebt haben, wählten auch viele portugiesischsprachige Afrikaner aus diesen Ländern Portugal als neue Heimat. Diese kamen auf der Flucht vor Krieg oder auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Während dieser Phase in den Jahren 1975-1980 nahm die Zahl der Ausländer in Portugal jährlich durchschnittlich um 12,7 Prozent zu. 1989 lag die Zahl der Immigranten in Portugal bei 101.011 Personen, ziemlich genau 1 Prozent der Bevölkerung.

Im Regelfall ließen sich die Einwanderer in den Außenbezirken der großen Städte wie Lissabon und Setúbal nieder. Sie lebten oft in ziemlich problematischen Verhältnissen und hatten meist eine geringe Qualifikation, sodass sie gezwungen waren, Handlangertätigkeiten zu übernehmen. Dennoch richteten sie sich an Ort und Stelle ein, und nur wenige kehrten in ihre Heimatländer zurück. Ihre Abkömmlinge in zweiter und dritter Generation erleben heute eine Wirklichkeit, die sich sozial sehr stark von der ihrer Eltern – diese waren gewissermaßen Waisenkinder mit einer klaren Identität – unterscheidet; diese Wirklichkeit findet sich weder in ihrem Gastland noch im Land ihrer Vorväter. Das ist zugleich eine der größten Herausforderungen, mit der sich das heutige Portugal politisch und gesellschaftlich auseinanderzusetzen hat.

In den neunziger Jahren hat Portugal weiterhin Einwanderer aufgenommen, wobei sich die Herkunftsregionen noch stärker als vorher unterschieden. 2002 lebten 400.000 legale Einwanderer im Land, etwa 4 Prozent der Bevölkerung. Bei diesem stetigen Anwachsen der Einwanderer müssen wir den Zusammenbruch in den Herkunftsländern beachten, der Ursache dafür ist, dass der Rahmen der traditionellen Einwanderung nach Portugal durchbrochen wird. Neben den afrikanischen Ländern, in denen Portugiesisch offizielle Sprache ist – Schwerpunkt der Auswanderung sind die Kapverdischen Inseln –, gilt dies auch für Brasilien und für einige Länder des östlichen Europa, an erster Stelle die Ukraine, das inzwischen das Ursprungsland der größten Einwanderergruppe bildet.

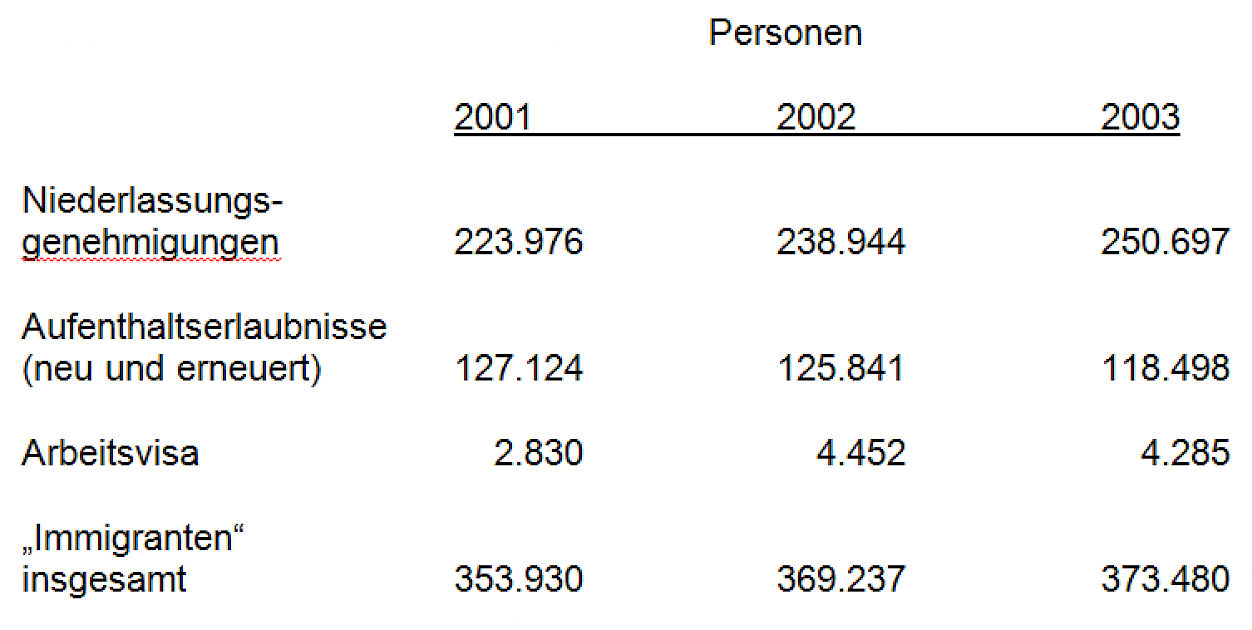

Tabelle I: Einwanderungszahlen 2001-2003

Das Ende des Kalten Krieges und die Grenzöffnung, dazu schwere soziale und wirtschaftliche Krisen, wie z. B. in Brasilien, sind die Ursache für diese Einwanderungsströme. Der östliche Einwanderungszyklus ruft natürlich im Gegensatz zu den vorangegangenen Einwanderungszyklen neue Fragen im kulturellen Bereich hervor, denn es gibt keine historischen Bindungen dieser Länder zu Portugal und keine gemeinsame Sprache, jedoch die bemerkenswerte Tatsache, dass das durchschnittliche Erziehungsniveau der Immigranten höher ist als das des aufnehmenden Landes.

Tabelle II: Die wichtigsten Ausländergemeinschaften in Portugal (nach Herkunftsland, oben das jeweils bedeutendste)

Welcher Blick auf die Einwanderung?

Betrachtet man das Migrationsphänomen genauer, dann zeigt sich bei vielen Gelegenheiten die Spannung zwischen Nützlichkeitsgründen und humanistischen Argumenten. Die ursprüngliche Entscheidung zur Auswanderung und der Entschluss, die Auswanderer zu empfangen und aufzunehmen, stehen nicht unbedingt problemlos nebeneinander. Der Einwanderer möchte sein Leben im Gastland besser gestalten, indem er dort seine Arbeitskraft der Wirtschaft zur Verfügung stellt – damit läuft das Ganze aber auf einen einzigen Punkt zu, den Faktor „Arbeit“, und das ist mit großen Risiken verbunden. Wenn man die Immigranten nur als Produktionsfaktor betrachtet, führt das zu ihrer Instrumentalisierung und zu einem Zurückdrängen der menschlichen Dimension. Anders gesagt: Es entsteht eine einfache und dauernde Hegemonie der Interessen gegenüber den Prinzipien.

Im Hinblick auf die individuelle Erfahrung der Auswanderung, die aus der wirtschaftlichen Not erwächst, geht es bei denen, die ihr Vaterland auf der Suche nach Brot verlassen haben, seitens des Gastlandes um eine menschliche Geste, die zugleich ein Synonym des Fortschritts für das aufnehmende Land darstellt. Für die Immigranten wird dadurch der Traum vom besseren Leben Wirklichkeit. Dieser Traum ist aber von einem Ausmaß an Leiden und Opfern begleitet, das in höchstem Maße Respekt verdient. Wenn man das Phänomen der Auswanderung bis ins Letzte durchdenkt – als eine umfassende Erfahrung der Menschheit –, dann ist damit ein wichtiger Anspruch und eine wichtige Herausforderung an die Politik verbunden. Im Blick auf die Zielländer wurde einmal der Satz geprägt „Sie suchten Hände, und was kam, waren Menschen“. Deshalb müssen diese Menschen mit Menschlichkeit behandelt werden.

Im Arbeitsbereich des Hochkommissars für Einwanderung und ethnische Minderheiten wird versucht, das Phänomen „Einwanderung“ in einer umfassende und globalen Vision und in seinen unterschiedlichsten Aspekten anzugehen. Die Einwanderung ist tatsächlich nicht nur als positive Vision zu umschreiben, sondern wir glauben auch, dass sie an einer Grenze steht, an der ein essentieller Kampf menschlicher Werte stattfindet – zwischen denen, die glauben, dass menschliche Wesen das Maß aller Dinge sind, und denen, die sie nur als ein minderwertiges, geringeres Instrument im Dienste der Wirtschaft, des Nationalismus oder anderer Form von Selbstsucht betrachten. Im 21. Jahrhundert wird dies einer der entscheidenden Fragen sein, wer wir sind und wohin wir zu gehen wünschen und wir müssen dieser Frage Aufmerksamkeit schulden, damit wir nicht in eine Richtung geraten, die wir uns eigentlich nicht wünschen, oder in eine Richtung, für die wir uns einmal schämen werden. Wenn wir in unserem Bewusstsein das kulturelle und soziale Werden des portugiesischen Volkes tragen, die Geschichte seiner Diaspora, seiner Fähigkeit zum Dialog mit anderen Kulturen und Völkern, dann wird es deutlich und klar, dass das Modell einer interkulturellen Gesellschaft angemessen und gerechtfertigt ist, eine Gesellschaft, in der es für verschiedene kulturelle und religiöse Systeme möglich ist, miteinander zu existieren und zusammen zu handeln.

Zunächst ist für dieses Modell, das auf einem interaktiven Prozess der gegenseitigen Bereitschaft der Migranten und ihrer Gastgesellschaft zum Miteinander beruht, eine Gastgeberplattform notwendig. Diese Plattform erfordert, dass sich die Immigranten der Gesellschaft des Gastgeberlandes und ihren zentralen Werten annähern oder diese zumindest voll respektieren. Zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Weg, wie die Kehrseite einer Medaille, muss die Gastgebergesellschaft die kulturelle Identität der Einwanderer respektieren und fördern. Eines der Hauptfelder für diese Herausforderung – das sei an dieser Stelle betont – bildet der schulische Bereich, wo Toleranz und Schätzung der Verschiedenheit schon von einer sehr frühen Altersstufe aus gefördert werden kann.

Diese Plattform basiert auf einer demokratischen Basis, die den Grundsatz befolgt, wonach alle Menschen gleich sind. So und nur so ist ein Dialog möglich, der auf gegenseitigem Respekt beruht. Diese Konstruktion der „Interkulturalität“ ist gegen den Gedanken des „Zusammenpralls der Kulturen“ gerichtet und verhindert eine Verschärfung der Spannungen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften.

Diese Option erfordert von den Immigranten die ganze soziale, kulturelle und ökonomische Teilhabe an der Gastgesellschaft. Einer der grundlegenden Bereiche dieser Teilhabe besteht auf der Gemeinschaftsebene durch Nähe. Kleine Nachbarschaften, Dorf- oder Stadtgemeinschaften bilden den Schlüssel für eine erfolgreiche Integration, denn in diesen Orten geschieht die eigentliche Integration. Niemals wird der Bereich der „großen“ Politik einen effektiven Weg zur Integration schaffen. Im Gegenteil: Wenn der Empfang in den Gemeinden durch Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder einfach Ablehnung gekennzeichnet ist, dann kann kein Gesetz jemals irgendetwas daran ändern. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Pfad des interkulturellen Miteinanders zu stärken, damit auch die Bürger der Gastgesellschaft sich darauf einstellen. Es liegt an jedem von ihnen, in ihrem Bewusstsein und ihren Herzen, dass der Kampf gewonnen wird – oder verloren geht. Die Einrichtungen der Zivilgesellschaft – Vereine, Kirchen, Gewerkschaften und darüber hinaus in einer Gesellschaft der absoluten Offenlegung die Medien – haben einen großen Teil des Beitrages zu einem guten Ergebnis dieses Prozesses.

Ein Hinweis auf die besondere Rolle der Medien: Das Bild der Immigranten wird oft verbunden mit Verbrechen und untergeordnetem bzw. negativem Verhalten: 17,9 Prozent der 2003 gesendeten Nachrichten haben dieses Bild vermittelt, es galt für 22,3 Prozent der Nachrichten der Boulevardpresse, in den Privatfernsehkanälen wurde sogar die 30-Prozentmarke überschritten. Solche Darstellungen verstärken eine Haltung der Furcht und Abwehr in der aufnehmenden Gesellschaft. Glücklicherweise gibt es aber auch eine Reihe von Bereichen, in denen das Zusammenleben positiv dargestellt wird, etwa in der Gastronomie, der Musik und überhaupt der Kultur und auch Religion – und solche Darstellungen sollten ermutigt werden.

Die Bemühungen der Immigranten, die Kultur ihres Gastgeberlandes, dessen Sprache, Sitten und Traditionen zu erlernen, sind selbstverständlich von ungeheurer Bedeutung im Prozess der kulturellen Integration. Diese Bemühungen sind lebensnotwendig und sollten durch den Staat und die Zivilgesellschaft mit entsprechenden Aufnahmeprogrammen gefördert werden. Allerdings muss auch eine vertiefte Kenntnis der fortschrittlichen Elemente, Traditionen und Kulturen der Einwanderer auf Seiten des Aufnahmelandes vorhanden sein. Wenn der Wille zum wechselseitigen Entdecken fehlt, ist das gesellschaftliche Miteinander von vorneherein zum Scheitern verurteilt.

Das Recht auf Familienleben, das durch die Möglichkeit der Familienzusammenführung gewährleistet ist, steht für das entscheidende Maß an Humanität bei der Integration der Einwanderer. Die Familie, Keimzelle unserer Gesellschaft, spielt eine entscheidende Rolle bei der gefühlsmäßigen und psychologischen Stabilität, denn sie bildet auch eine Brücke zur Integration in die Gastgesellschaft. Dies kann entweder durch Zusammenleben mit einem Partner oder durch die Kinder geschehen. Obwohl dies ein durchaus friedliches und erreichbares Recht ist, gibt es in der Realität sichtbare und unsichtbare Hindernisse. Generell bleibt festzuhalten, dass sich viele Immigranten in einer gesellschaftlich wie wirtschaftlich sehr prekären Situation befinden, die für viele in das Gefühl absoluter Heimatlosigkeit hinausläuft. Und hier bedarf es besonderer Programme und Förderungen.

Das alles sind einige der wesentlichen Aspekte, die man im Bewusstsein haben muss, wenn es um die Einrichtung und Durchsetzung einer menschenwürdigen Einwanderungspolitik geht.

... und Europa?

Wir sind uns bewusst, dass die politische Debatte um die Immigration in den westlichen liberalen Demokratien ein äußerst heikles Thema darstellt. Solche Gesellschaften, die wie die portugiesische eine Geschichte der Auswanderung kennen, verpflichtet die Erinnerung daran, denen gegenüber, die ins Land kommen möchten, offen und tolerant entgegenzutreten. Aber das Leben nur aus Erinnerungen heraus reicht nicht aus. Der politische Diskurs hat einen sensiblen und pragmatischen Zugang zu gestalten, und das heißt eben nicht, dass man nur sensibel gegenüber der öffentlichen Meinung reagiert – man muss jegliche Art der Entstehung und des Wachstums fremdenfeindlicher Tendenzen verhindern.

Die politische Antwort auf diese Herausforderung ist ein Zeichen globaler Solidarität und muss auch bereit sein, gegen den Strom einer anders lautenden öffentlichen Meinung zu schwimmen. Eine Antwort nur auf der grundsätzlichen Ebene genügt jedoch nicht. Sie muss durch klare Hinweise auf die Vorteile, die die Immigration für alle Seiten – Einwanderer, Heimatland und Gastgeberland – ¬mit sich bringt, untermauert werden.

Auf der moralischen Ebene trägt Europa eine außerordentliche Verantwortung hinsichtlich der Migration. Das Ganze spielt sich zu einem Zeitpunkt ab, wo wir eine Phase des Pessimismus hinsichtlich des europäischen Projekts erleben, obwohl wir doch eigentlich darauf stolz sein sollten.

Portugal hat zusammen mit anderen Ländern vom großzügigen europäischen Geist profitiert. In der Tat: Die Entwicklungshilfe, die Portugal aus dem Geist der europäischen Solidarität vermittelt wurde – besonders denke ich an den Strukturfonds –, erlaubte es unserem Land, gemeinsam mit Spanien, Griechenland und gegenwärtig auch den neuen Mitgliedstaaten der Union, einen bemerkenswerten Sprung vorwärts zu ökonomischer Größe und Lebensqualität zu machen. Was aber noch wichtiger ist: Im letzten Jahrhundert ist zum erstenmal die Wanderungsbilanz positiv ausgefallen, d. h. aus einem klassischen Auswanderungsland ist ein klassisches Einwanderungsland geworden. Das Modell ist getestet worden und funktioniert. So wurde es durch den Entwicklungsprozess möglich, eine gerechtere Welt mit einer Balance der Wanderungsströme zu schaffen.

Trotz der europäischen Krise sind wir hoffnungsvoll, dass derselbe Geist bei der Erweiterung Richtung Osten funktionieren und auch wirken kann, wenn Europa den notwendigen Mut besitzt und auch in Richtung der Türkei und der Südgrenzen des Mittelmeeres die Beziehungen ausweitet. Nur so kann ein Europa verhindert werden, das sich auf Grund der negativen Bevölkerungsentwicklung von der übrigen Welt abschottet; geht man nämlich vom demographischen Faktor aus, dann wird Europa (im Unterschied zu den umgebenden Regionen) künftig im wahrsten Sinne des Wortes ein „alter“ Kontinent.

Die europäische Erfahrung in diesen und anderen Bereichen sollte uns eben einfach zu denken geben. Vom Kern der sechs Gründerstaaten führte ein langer Weg in fünf Jahrzehnten zu den gegenwärtig 25 Mitgliedstaaten, der trotz der aktuellen Krise erfolgreich war.

Bei jedem Erweiterungsschritt – von einem hat auch Portugal profitiert – kam in den Ländern der Gemeinschaft Angst vor einer „Invasion“ billiger Arbeitskräfte auf, die zu einer fünfjährigen Zulassungssperre von Arbeitskräften aus Portugal und Spanien führte, denn man fürchtete einen Massenexodus von Portugiesen und Spaniern nach Mitteleuropa. Genau das trat nicht ein. Tatsächlich erfolgte das Gegenteil: Binnen weniger Jahre hatten diese Länder eine positive Wanderungsbilanz und wurden von Auswanderungs- zu Einwanderungsländern. Derselbe Mechanismus wird jetzt auf die neuen Beitrittsländer angewendet; hier gilt ein Zeitraum von sieben Jahren, bevor die dortigen Bürger die volle Bewegungsfreiheit innerhalb der gesamten Union erlangen werden. Dabei wurde es jedoch den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, ob sie auf diesen Zeitraum ganz oder teilweise verzichten. Die gegenwärtige Krisensituation hat wieder die alten Ängste vor einer „Invasion“ an die Oberfläche gespült; diesmal geht es um Arbeitskräfte aus den neuen Beitrittsländern, etwa aus Polen. Aber die eigentliche Herausforderung, der es sich zu stellen gilt, ist der Vertrauensvorschuss in das europäische Modell, das in der Vergangenheit reiche Frucht getragen hat. Alle Erweiterungsstufen haben nicht zu einem außerordentlichen Exodus aus den neuen Mitgliedstaaten in die reichsten Länder der Union geführt, sondern vielmehr zu einer deutlich spürbaren Entwicklung dieser Länder und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze innerhalb ihrer Grenzen.

So haben wir innerhalb des europäischen Modells ein Beispiel – das einzige – einer perfekten Regelung der Wanderungsströme, verbunden mit dem Beweis, dass dies nur gelingen kann mit einem Regelwerk gleichzeitiger Entwicklungshilfe für die ärmsten Länder auf einer Basis der Solidarität und Nutzung aller Möglichkeiten. Dies bezieht sich keineswegs auf eine Utopie ohne Verankerung in der Realität.

Trotz aller Krisen und Schwierigkeiten, die die Entwicklung der Europäischen Union begleitet haben, hat sie fünf Jahrzehnte des gemeinsamen Friedens und der Entwicklung auf einem Kontinent bewirkt, der in vorangegangenen Zeiten von einer Tradition immer wiederkehrender Kriege und Zerstörungen geprägt war und sich im Blick auf die Entwicklung und den Wohlstand einiger Länder bisher durch große Ungleichheit ausgezeichnet hat.

Aus dem Englischen übersetzt von Christof Dahm.