Arvo Pärt und die Stille der Musik

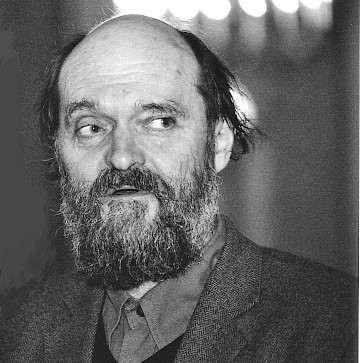

Aus kaum nachvollziehbaren Gründen konterfeien ihn die Beihefte zu seinen CDs vorzugsweise als bärbeißigen Finsterling. Nichts jedoch ist wirklichkeitsferner: Wer ihn einmal lächeln oder gar lachen sah, kann sich der (freilich nur in der Volksetymologie beheimateten) Zusammenstellung von „lächeln“ und „leuchten“ nur schwer verschließen. Arvo Pärt scheint erreicht zu haben, wonach viele (und nur allzu oft mit fragwürdigen Mitteln) vergeblich streben: Er ruht in sich selbst. Und erntet dadurch, wo immer er sich blicken lässt, auf Anhieb Sympathie. Dieses „In-sich-Ruhen“ kennzeichnet auch seine Musik, besonders die seiner zweiten Schaffensphase.

Schon ein Blick auf seine geographischen Koordinaten weist ihn als einen Mann aus, der – im Lessingschen Sinne – nicht dort stehen bleibt, „wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen“. Der Este verließ im Jahre 1980 die Sowjetunion, um sich zunächst in Israel, dann in Wien und schließlich 1982 endgültig im vorwiegend protestantischen Berlin niederzulassen, um dort bis zum heutigen Tage seine Heimat zu finden.

Arvo Pärt wurde am 11. September 1935 im estnischen Paide geboren, wo er auch seine Schulzeit verbrachte. Seine ersten Kompositionsversuche datieren aus dem 15. Lebensjahr. Am Konservatorium in Tallinn, wo er mit 23 Jahren sein Kompositionsstudium bei Heino Eller beginnt, fällt bald seine Begabung auf: „He just seemed to shake his sleeves and notes would fall out.“ Mit seinen drei ersten ernsthaften Arbeiten (alle 1958) folgt er freilich mit einiger Korrektheit noch jenen Schienen, wie sie von der sowjetischen Kunstideologie vorausblickend für ewige Zeiten verlegt worden waren. Dabei orientiert er sich – immerhin! – an Dmitrij Schostakowitsch (der ja ebenfalls seine keineswegs geringen Probleme mit der Kunstauffassung des „real existierenden Sozialismus“ hatte), Sergej Prokofjew und Bela Bartók, seine Sprache ist noch „irgendwie“ neoklassizistisch. Es folgen einige der in der Sowjetunion nicht recht gelittenen dodekaphonischen und seriellen Versuche (z. B. in seinem großes Aufsehen erregenden „Nekrolog“ von 1960, einer den Opfern des Faschismus gewidmeten Komposition. In der UdSSR erreicht er damit vor allem seine erste Verurteilung durch den Komponistenverband). Diesen neuen Stil vertieft er in den Werken „Perpetuum mobile“ und der 1. Symphonie (beide 1963), in denen er neben der Zwölftontechnik erstmals auch sogenannte „Cluster“ einsetzt. In den darauf folgenden Jahren bestimmt die musikalische Collage seine kompositorische Orientierung. Die wichtigsten Werke dieser Schaffensphase sind die barocke, mit modernen Elementen vereinende „Collage über das Thema B-A-C-H“ (1964) und die 2. Symphonie (1966), die ganz nebenbei einen frühen Beleg auch über das Humorpotenzial des Komponisten abgibt: Neben dem traditionellen Instrumentarium kommt hier auch ein Quietsch-Entchen zum Einsatz – musikalische Rehabilitierung der Badewannen-Fauna, an der insbesondere Loriots Herr Dr. Müller-Lüdenscheid seine helle Freude gehabt haben dürfte ... (Im übrigen dürfen wir uns auch in seiner späteren, zweiten Schaffensphase an einem neckisch-fröhlichen Werkchen für Klavier, Streichorchester und Bläserquintett mit dem beredten Titel „Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte“ (1976/1984) erfreuen.)

Höhepunkte dieser ersten Schaffensperiode stellen sein Cellokonzert „Pro und Contra“ von 1966 und das „Credo“ für großen gemischten Chor, Orchester und Klavier dar. In dieser Collage verarbeitet Pärt das bekannte C-Dur-Präludium aus Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Klavier“.

Alle diese Wege empfindet er in kompositorischer Hinsicht jedoch schon bald für sich als Sackgasse.

Nach einer Schaffenskrise und einer durch nur wenige Kompositionen (darunter die höchst originelle, sich quasi neo-archaisch an der Polyphonie alter niederländischer Meister orientierende 3. Symphonie von 1971) unterbrochenen achtjährigen Auszeit, die er dem Studium mittelalterlicher Musik, der Gregorianik und der Renaissance-Polyphonie widmet, findet er 1976 zum Komponieren zurück: Er hat die Lösung für sich selbst in einem gleichsam musikalischen „Zurück zur Natur“ gefunden.

Tintinnabulum ist das lateinische Wort für eine Klingel, eine Schelle, ein Glöckchen. Im musikalischen Denken Pärts verkörpert es die Einfachheit des Klangs, zu der er sich von nun an hingezogen fühlt: Seine rhythmisch einfachen Kompositionen werden durch schlichte Harmonien und eine bewusste Innerlichkeit bestimmt, oftmals nur durch einzelne Noten. Ein einfacher, glockenhaft tönender Dreiklang etwa bildet die Grundlage für einfachste Melodieführungen. „Nach strengen Regeln balanciert Pärt die Dimensionen von stasis (Sein, Beharren, Ruhe) und dynamis (Werden, Bewegung, Störung) sorgfältig miteinander aus.“1 Einflüsse der frühen westlichen Musik lassen sich deutlich vernehmen. Diesen, seinen neuen Musikstil bezeichnet er als tintinnabular, als „Tintinnabuli-Stil“, mit dem er erneut bei den Reinheitswächtern des sowjetischen Kulturbetriebes aneckt. Das erste größere Instrumentalwerk, das er in dem neu gefundenen Idiom verfasst, ist das Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester „Tabula rasa“ (1977), das um einen einfachen Moll-Akkord kreist, der ganz allmählich in der Stille verschwindet, von ihr quasi verschluckt wird.

Dies ist auch die Zeit, in der sich die religiöse Gemengelage des Komponisten entscheidend verschiebt. In einer estnisch-protestantischen Familie aufgewachsen, fühlt er sich jetzt von der größeren Spiritualität der Ostkirche angezogen und konvertiert zum russisch-orthodoxen Glaubensbekenntnis. Pärt, der auch früher schon die Auffassung vertrat, dass „alle Musik im Innersten religiös“ sei, wendet sich nun vermehrt der geistlichen Komposition zu, bei der gewisse Parallelen zu Rachmaninows Kirchenmusik nicht zu überhören sind. Das Chorwerk „Missa syllabica“ ist dem Tintinnabuli-Stil ebenso verpflichtet wie die Werkreihe „Fratres I-III“ oder seine 1982 vollendete (später noch überarbeitete) Johannespassion („Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem“), eines der herausragendsten Werke dieses neuen Stils. Wer sich nach Johann Sebastian Bach noch einmal an eine Johannes-Passion wagt, muss nicht nur über Genie, sondern auch über ein gewisses Maß an Chuzpe verfügen – und natürlich etwas völlig anderes machen. In der Tat erreicht der Komponist mit seiner tintinnabular-Methode eine gänzlich andere, auf ihre Weise berückende Wirkung. Durch die Stille der Musik, aber auch durch ihre vielen, dramaturgisch geschickt eingesetzten Pausen wird vielleicht am ehesten deutlich, was Pärt meint, wenn er sagt: „Die Stille ist immer vollkommener als die Musik. Man muss nur lernen, das zu hören.“

Im Jahre 1985 folgt das „Stabat Mater“, ein Jahr darauf das „Te Deum“ des tief religiösen Komponisten. Die Reihe seiner geistlichen Kompositionen setzt er 1989 mit dem „Magnificat“ und 1990 mit dem „Miserere“ und der anlässlich des 90. Deutschen Katholikentages in Berlin verfassten „Berliner Messe“ fort. Diese, zunächst für eine kleine Vokalbesetzung mit Orgel konzipiert, arbeitet er 1991 für Chor und Streichorchester um.

Noch kontemplativer geht es in den 1991 entstandenen „24 Gebeten des heiligen Johannes Chrysostomus“ für Solostimmen, Chor und Orchester zu. Überhaupt dominieren von jetzt an die Chorwerke das Schaffen des Komponisten: Von den ca. siebzehn seither entstandenen opera sind zehn für Chor (a capella oder mit Orchesterbegleitung), vier kammermusikalische Werke, zwei Werke für Streichorchester sowie eine Psalmenvertonung für Sopran und Orchester.

Paul Hillier, gegenwärtiger Leiter des Estnischen Philharmonischen Kammerchores, bewundert an Pärts Musik „all das, was nicht darin zu finden ist. Es gibt kein kompliziertes rhythmisches System, keinen opulenten Orchesterklang, keine sich verselbständigenden Harmonien oder Dissonanzen – Dinge, die moderne Komponisten gemeinhin benötigen, um sich selbst darzustellen ... ‚Die menschliche Stimme ist das vollkommenste aller Instrumente‘, sagt Pärt. Beim Hören seiner Musik scheint es keinen Zweifel zu geben, dass dem so ist.“2

Am 11. September 2005 feierte Arvo Pärt, dieser „Kultkomponist einer neuen, archaischen Einfachheit“3 seinen 70. Geburtstag.